Natchaieving Méndez

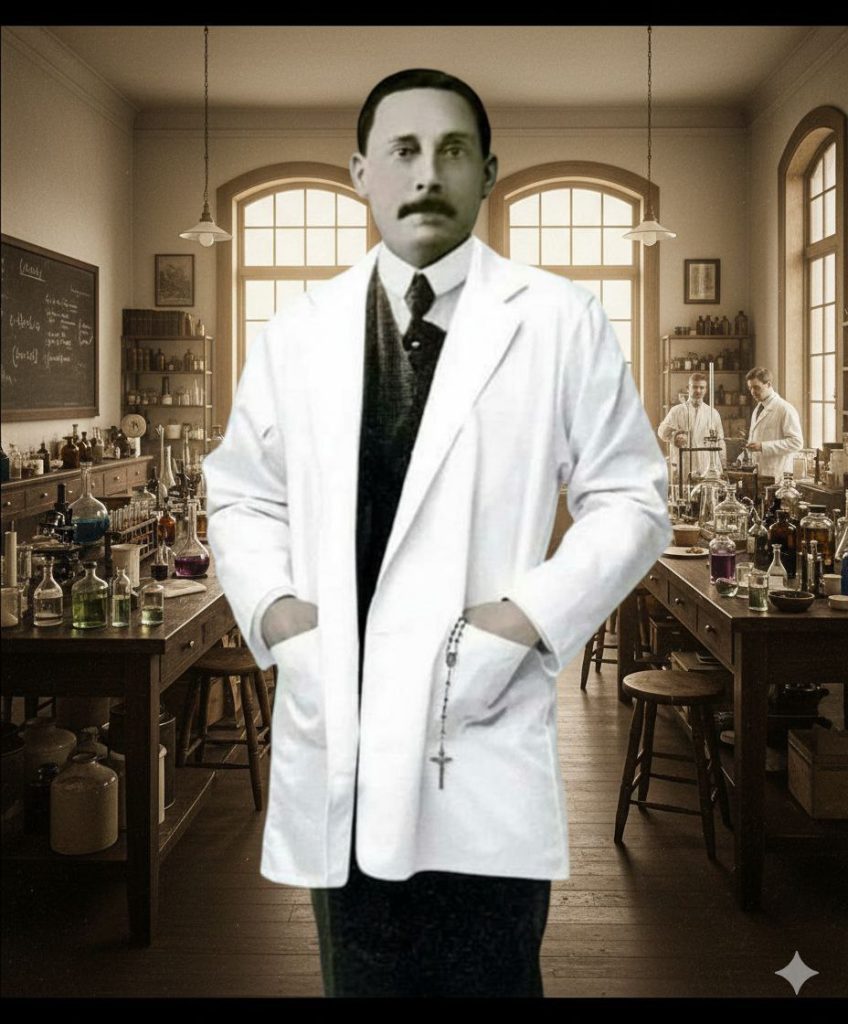

Para los venezolanos, José Gregorio Hernández ya es santo desde hace mucho. Que me disculpen los protocolos eclesiásticos, los seguidores acérrimos de los cánones católicos, pero este médico nacido en 1864 en el humilde pueblo de Isnotú, Trujillo, no necesitó un “aprobado” clerical para convertirse en esa esperanza que trasciende lo espiritual en los momentos de penuria. Su canonización oficial, por supuesto, se celebra como un acto de justicia simbólica y reconocimiento mundial, pero su santidad ya habitaba en la memoria popular mucho antes.

Sin desmerecer las virtudes de otros santos que lograron escapar del atributo mortal, José Gregorio caminaba en vida por los senderos que lo eternizarían: no por milagros post mortem, sino por su esfuerzo incansable por preservar la vida. Fue un verdadero ser humano con sentido humanista, un médico que no solo curaba cuerpos, sino que dignificaba almas. Hace falta tantos como él en estos días, pero bueno… harina de otro costal.

Pionero de la medicina experimental en Venezuela, profesor, innovador, fundador de cátedras y difusor de los nuevos conocimientos en inmunología, el llamado Médico de los Pobres es más conocido por sus aportes después de su muerte que por su incesante labor en vida. Sin embargo, fue en vida cuando hizo el milagro más tangible: renovar la medicina venezolana a finales del siglo XIX y principios del XX.

Ciencia y santidad: el laboratorio como altar

José Gregorio Hernández no solo fue médico: fue el arquitecto de una nueva forma de enseñar, investigar y practicar la medicina. En 1891, tras regresar de París con formación en histología, fisiología y bacteriología, fundó en la Universidad Central de Venezuela tres cátedras: Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología. Esta triple fundación marcó el inicio de la medicina experimental en el país y, tal como refiere Soyano y Müller en la revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología, constituyó la primera cátedra de bacteriología en América Latina.

Pero este médico trujillano no solo retornó de sus estudios en Francia con conocimientos intangibles. A su regreso, Hernández trajo consigo un equipo de laboratorio semejante al de la Universidad de París, incluyendo el microscopio, instrumento que transformaría la enseñanza médica en Venezuela. “Fue el primero que coloreó y cultivó microbios, y el primero que colocó la fisiología bajo el sol esplendoroso de la experimentación”, escribió su biógrafo y colega Miguel Yáber Pérez.

Este gesto no fue solo técnico, fue simbólico. Introducir el microscopio en un país en una época en la que la medicina aún se debatía entre el empirismo y el curanderismo fue como abrir una ventana al mundo invisible. José Gregorio no solo enseñó a mirar, enseñó a ver y en ese acto, convirtió el laboratorio en altar, la ciencia en vocación, la docencia en ritual de esperanza.

Docencia y legado: el primer texto científico venezolano

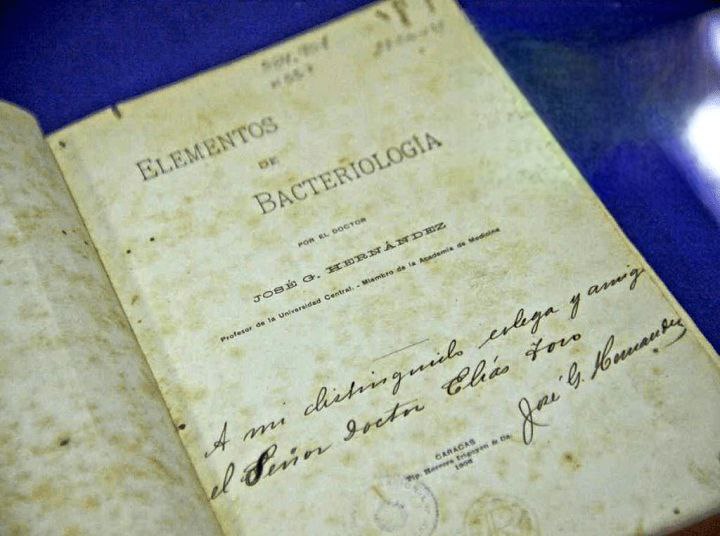

La vocación de José Gregorio Hernández no se agotaba en el aula ni en el laboratorio. Su impulso por compartir conocimiento lo llevó a escribir uno de los primeros textos científicos venezolano en el área de medicina experimental: Elementos de bacteriología, publicado en 1906 y reimpreso en 1922. Este libro no solo fue pionero en su contenido, sino también en su intención pedagógica. De allí que fue concebido como una herramienta para formar médicos con rigor científico.

De acuerdo con un artículo de Soyano y Müller, el texto del doctor José Gregorio Hernández “representa el primer intento sistemático de enseñanza de la bacteriología en Venezuela, y uno de los primeros en América Latina”. En este escrito, el médico santo no solo traduce y adapta los conocimientos adquiridos en París, también los resignifica desde la realidad venezolana, integrando ejemplos locales y proponiendo métodos accesibles para la investigación en condiciones precarias.

Su estilo era claro, directo, y profundamente didáctico, no escribía para impresionar, sino para enseñar, refieren los doctores antes mencionados. Esto concuerda con lo que menciona Yáber Pérez en su artículo en el portal la Tribuna del Investigador: “José Gregorio Hernández fue un maestro en el sentido más noble del término: aquel que no guarda el conocimiento, sino que lo entrega como semilla”.

Este gesto editorial fue también un acto de justicia simbólica: democratizar el saber, formar médicos capaces de mirar por el microscopio y también por el alma del paciente. Su legado no se mide solo en páginas escritas, sino en generaciones de médicos que aprendieron a conjugar ciencia con compasión, técnica con ternura, diagnóstico con dignidad.

Formación entre los grandes de la medicina

La ciencia que José Gregorio Hernández sembró en Venezuela no brotó de la nada. Fue cultivada en los laboratorios más prestigiosos de Europa. Su conducta disciplinada y esfuerzo para adquirir nuevos conocimientos, demostrado desde niño, le llevó a conseguir una beca que le permitió formarse en Francia luego de egresar de la UCV como el mejor alumno.

Así, se formó con algunos de los grandes nombres de la medicina experimental. Entre 1889 y 1891, estudió en la Universidad de París bajo la tutela de Charles Richet (Premio Nobel de Medicina en 1913), Émile Duval y Ernest Straus, quienes lo introdujeron en los métodos modernos de fisiología, histología y bacteriología.

En palabras Yáber Pérez: “Hernández no fue un simple receptor de conocimientos, sino un interlocutor activo que absorbía, cuestionaba y resignificaba lo aprendido”. Esta actitud crítica y reflexiva lo convirtió en un puente entre dos mundos: el saber europeo y la realidad venezolana de principios de siglo XX.

Durante su estancia en París, se familiarizó con técnicas de cultivo microbiano, tinción celular y experimentación fisiológica que aún no se practicaban en América Latina. Pero más allá de la técnica, lo que marcó su formación fue la ética científica que respiró en esos espacios: el rigor, la disciplina, la búsqueda de verdad. José Gregorio no solo aprendió a mirar por el microscopio, aprendió a mirar con profundidad.

Al regresar a Venezuela, no se limitó a replicar lo aprendido. Lo adaptó, lo tradujo, lo contextualizó. Fundó cátedras, escribió textos, formó discípulos. Este gesto convirtió su formación en París en un acto de resistencia simbólica: traer ciencia a un país que la necesitaba desesperadamente, y hacerlo con humildad, sin alardes, como quien ofrece pan en tiempos de hambre.

El Médico de los Pobres como símbolo nacional

Además de un gran médico y científico, José Gregorio Hernández escribió en la piel de la historia venezolana una forma distinta de ejercer la medicina: con humildad, con rigor, con atención al necesitado desde el acto amoroso.

Un hombre que convirtió “la docencia médica en un acto de fe en el conocimiento”. Más allá de los laboratorios y las aulas, 28 años ejerció la docencia en la UCV, su figura se convirtió en símbolo nacional, no por decreto, sino por devoción popular. No por milagros atribuidos, sino por el milagro cotidiano de su entrega.

En cada barrio, en cada altar improvisado, en cada oración desesperada, José Gregorio Hernández es invocado como el Médico de los Pobres, pero también como el santo de la ciencia, el que enseñó que el conocimiento puede sanar, que el microscopio puede ser tan sagrado como el rosario y que la medicina puede ser también un acto de fe en la vida.

Su canonización oficial no hizo más que confirmar lo que el pueblo ya sabía: que la santidad no siempre espera la muerte ni depende de los rituales eclesiásticos. A veces, la santidad se manifiesta en la mirada compasiva de un médico, en la tinta de un libro que enseña, en el gesto de quien cura sin juzgar.

El legado del doctor José Gregorio Hernández no está encerrado en vitrinas ni en reliquias, sigue vivo en cada estudiante que abre un libro de medicina, en cada médico que atiende con vocación, en cada venezolano que lo nombra como símbolo de esperanza.